(フェドセーエフ指揮 ウィーン交響楽団 ほか)

Amazon.co.jp : Weinberg Edition Vol. 3"Requiem"

HMV : Weinberg/Requiem

ヴァインベルク/レクイエム

(フェドセーエフ指揮 ウィーン交響楽団 ほか)

Amazon.co.jp : Weinberg Edition Vol. 3"Requiem"

HMV : Weinberg/Requiem

Tower@jp : Weinberg: Requiem

ブレゲンツって街が、どこにあるかご存知ですか?

私は知りませんでした。

オーストリアの西の端に位置し、スイスに隣接する街だそうです。

ふーん・・・、オーストリアですか・・・、スイスですか・・・。

どーせ、どーせ、ヨーロッパなんて行ったことないですよ私はっ!(←なにをやさぐれている?)

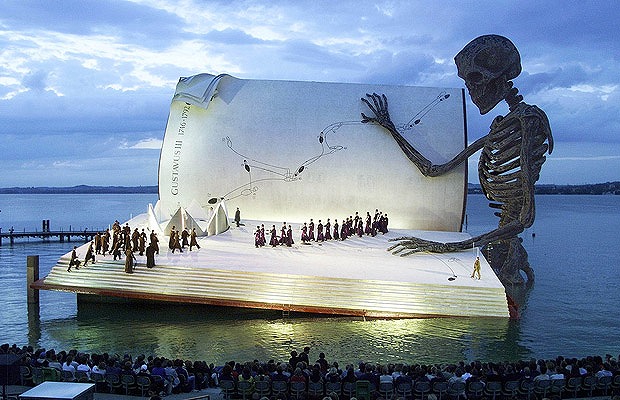

ブレゲンツでは毎年8月に音楽祭が行われるそうです。

ボーデン湖上のステージで上演されるオペラが呼びものなのだとか。

す、すげー・・・・・。

さて、2010年のブレゲンツ音楽祭のテーマは、なななんと、ミェチスワフ・ヴァインベルク(1919〜1996)でありましたっ!

傑作歌劇「パサジェルカ」をはじめ、20以上の作品が演奏されたそうです。

どれだけお客が入ったのか心配です(←余計なお世話)。

しかしヴァインベルク、着実にメジャーになりつつありますね・・・。

で、このたび、音楽祭のライヴ録音によるヴァインベルク作品のCDが一挙に5枚も発売されまして、

全国推定85人ほどのヴァインベルク・ファンは、ただいま嬉しい悲鳴を上げているところです、ほら、聞こえますか? (・・・うひゃー!)

なかでも注目は、これが初のディスクとなる「レクイエム 作品96」(1965〜67)。

ソプラノ独唱、少年合唱、混声合唱と管弦楽のための1時間の大曲。

ショスタコーヴィチに、「ベンジャミン・ブリテンの『戦争レクイエム』(1962)なかなかいいから聴いてみ」

と勧められたヴァインベルクが、彼なりの「戦争レクイエム」に対する「返答」として作曲しました(←読書感想文を書く小学生みたいだな)。

しかし一度も演奏されることはなく、楽譜はヴァインベルクの机の中で埋もれていました。

作曲者の死後13年たった2009年にトーマス・ザンデルリンクがリバプールで初演、ブレゲンツ音楽祭での演奏が2回目になるそうです。

曲は6つの楽章からなり、歌詞はさまざまな現代詩をロシア語に訳したものが用いられています。

1.パンと鉄(ディミトリ・ケドリン)

2.そしてそれから・・・(フェデリコ・ガルシア・ロルカ)

3.柔らかい雨が降るだろう(サラ・ティースダール)

4.ヒロシマ、5本の詩句(深川宗俊)

5.人々は歩いた(フェデリコ・ガルシア・ロルカ)

6.種をまく(ミハイル・デュディン)

ガルシア・ロルカの詩のみ、2編使用されているのが目を引きます。

この曲の2年後に作曲されたショスタコーヴィチ:交響曲第14番「死者の歌」(1969)でも、ロルカの詩が2編取り上げられているのは偶然でしょうか

(しかも「死者の歌」は、ベンジャミン・ブリテンに献呈されています)。

第1楽章「パンと鉄」は、たたきつけるような激しい開始が印象的な短い曲。

前奏曲的な位置づけでしょうか。

第2楽章「そしてそれから・・・」(ロルカ)は、ハープシコードのデジタルなフレーズが延々続く変な曲。

でもとても魅力的です。

時間によって掘られた迷宮は 消え去った

砂漠が残った

永遠に駆ける心、全ての欲望の源は 干上がった

砂漠が残った

第3楽章「柔らかい雨が降るだろう」は、アメリカの詩人サラ・ティーズデールの詩。

戦争によって人類が滅びた世界を暗示するような内容です。

そして誰も戦争を思い出さない

生者は忘れ去られ 過去をかき回す必要はない

人類が地球から消えても 鳥も柳も涙を流さない

春は新たな夜明けを迎える

我々がもう存在しないことにも気づかずに

第4楽章「ヒロシマ 五本の詩句」は、広島の原爆詩人・深川宗俊の詩を用いて1966年に作曲したカンタータ「広島」を

ほぼそのまま移植したもの。

尺八を模したようなフルートで始まります。

どことなく東洋的なサウンドに、神秘的な少年合唱(ウィーン少年合唱団)が忍び入ってくるミステリアスな楽章。

フルートは尺八のように聴こえ、1分20秒ごろから入ってくるマンドリンは明らかに琴を模しています。

20分以上もかかる長い楽章で全曲の中枢部です。

18分過ぎからの幻想的な合唱には魂を持っていかれそうになります、アブナイ。

血のしずくのように 月は天空から流れ落ち

ちらつく光で暗い地上を照らす 死の灰が落ちる 死 死

私の影は私から落ち

炎の嵐で焼かれた人の影に 黄色い塵が煙となって舞い上がる 塵 塵

第5楽章「人々は歩いた」(ロルカ)は、活発に始まりますが途中からハープシコードとマンドリンが前面に出てほとんど室内楽。

このレクイエム、どういうわけかマンドリンが大活躍します。

人々は緑の中へ、緑の中へ出て行った

彼らの後ろには黄色い星の秋がやって来た

悲しい鳥が 波の輪を描きながら 糊の効いたシャツの胸元に こうべを垂れて座っていた

私の心よ、私の心よ、黙れ、落ち着け!

人々は通り過ぎ、彼らの後ろには秋がやって来た

第6楽章「種をまく」は、緊張感に満ちた静かな終曲。陰鬱だけど引き込まれます。

そして9分30秒ごろから第2楽章のデジタルなハープシコードが再現し、曲を閉じます。

争いの憂鬱で世界が分断されたとしても 戦争、疫病、飢餓が通り過ぎても

愛と歌が消え去っても 思い悩むな 種を蒔け!

償いをせよ・・・

大地はあなたのものだ あなたの運命の錘を振っている(あなたは地球に生まれた)

終わりも始まりもない永遠の歌 種を蒔け!

第6楽章だけは、体制に従順なソビエト詩人ミハイル・デュディンの、微妙に希望を感じさせるような詩を使用しています(音楽は暗いけど)。

これはやはり政府に気を使ったのではないかといわれているようです。

もっとも前述のごとく、生前に演奏されることはありませんでしたが・・・。

しかしさすがは円熟期のヴァインベルク、展開される音世界はじつに深遠で多層的。

大編成の管弦楽を要求しているにもかかわらず、響きは繊細かつ室内楽的です。

ブリテンの「戦争レクイエム」にくらべると大仰なところはなく、むしろソフトでロマンティックですらあります。

しかし抑制された音使い、感情の表出がかえって緊張と深みを増幅。

ハープシコードやマンドリンの使い方が独特で、唯一無二の響きを作り出しています。

まあ「暗くて重い」と言われればその通りなんですけど、たいへんな力作であり、文句無しの名曲であります。

ヴァインベルクの交響曲が気に入った方なら、絶対にハズレはありません。

(2011.11.30.)

「音楽の感想小屋」へ

「整理戸棚(索引)」へ

「更新履歴」へ

HOMEへ

その他の「ヴァインベルク」の記事

ヴァインベルク/交響曲第1番&第7番

ヴァインベルク/交響曲第1番&チェロ協奏曲

ヴァインベルク/交響曲第2番&室内交響曲第2番

ヴァインベルク/交響曲第3番 ほか

ヴァインベルグ/交響曲第4番、シンフォニエッタ第2番 ほか

ヴァインベルグ/交響曲第5番、シンフォニエッタ第1番

ヴァインベルグ/交響曲第6番(コンドラシン指揮)

ヴァインベルク/交響曲第6番 ほか(フェドセーエフ指揮)

ヴァインベルク/交響曲第6番ほか(ランデ指揮)

ヴァインベルク/交響曲第8番「ポーランドの花」

ヴァインベルク/交響曲第10番ほか(クレメラータ・バルティカ)

ヴァインベルク/交響曲第12番「D・ショスタコーヴィチの思い出に」

ヴァインベルク/交響曲第13番

ヴァインベルグ/交響曲第16&14番

ヴァインベルク/交響曲第17番「記憶」(フェドセーエフ指揮)

ヴァインベルク/交響曲第17番「記憶」(ウラディミール・ランデ指揮

ヴァインベルク/交響曲第18番「戦争、これより残酷な言葉はない」 ほか

ヴァインベルク/交響曲第19番「輝ける五月」 交響詩「平和の旗印」

ヴァインベルク/交響曲第20番&チェロ協奏曲

ヴァインベルク/交響曲第21番「カディッシュ」ほか(ドミトリ・ヴァシリエフ指揮)

ヴァインベルク/交響曲第2番 & 第21番「カディッシュ」(ミルガ・グラジニーテ=ティーラ指揮)

ヴァインベルク/舞踏交響曲&交響曲第22番

ヴァインベルク・エディション Vol.5(三本の椰子の木、弦楽三重奏曲、トランペット協奏曲)

ヴァインベルク/室内交響曲全集ほか(クレメラータ・バルティカ)

ヴァインベルグ/室内交響曲集(ラフレフスキー指揮)

ヴァインベルグ/室内交響曲第1&4番(スヴェドルンド指揮)

ヴァインベルグ/ピアノ五重奏曲 ほか

ヴァインベルク/弦楽四重奏曲集・第6集

ヴァインベルグ/ヴァイオリン協奏曲

ヴァインベルク/ヴァイオリン小協奏曲

ヴァインベルグ/チェロ協奏曲

ヴァインベルグ/トランペット協奏曲

ヴァインベルグ/協奏曲集

ヴァインベルク/ピアノ三重奏曲、無伴奏コントラバス・ソナタ、ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ

ヴァインベルク/ヴァイオリンとピアノのための作品全集

ヴァインベルク/チェロ・ソナタ第1&2番 ほか

ヴァインベルク/チェロ・ソナタ集(ヤブロンスキー)

ヴァインベルク/無伴奏チェロのための24の前奏曲

ヴァインベルク/無伴奏チェロのための24の前奏曲(ギドン・クレーメルによるヴァイオリン編曲版)

ヴァインベルク/室内楽作品集(ギドン・クレーメルほか)

ヴァインベルク/無伴奏ヴァイオリン・ソナタ全集

ヴァインベルク/木管楽器のための室内楽集

ヴァインベルク/歌曲集・第1集