(1992〜94録音)

Amazon : フランソワ・クープラン:クラヴサン作品全集

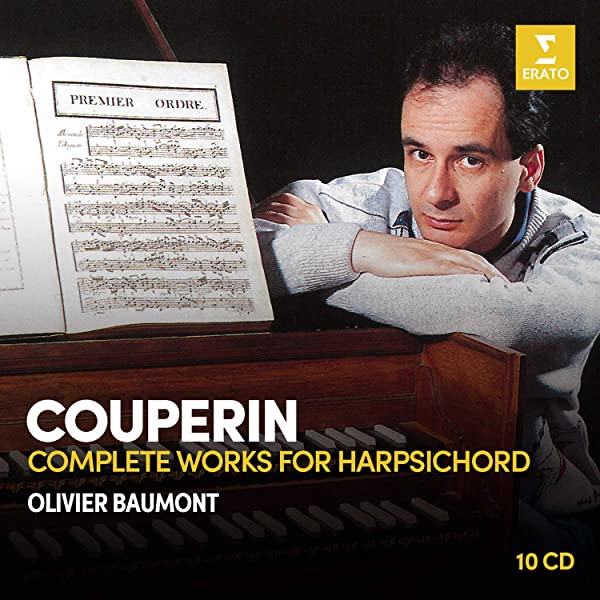

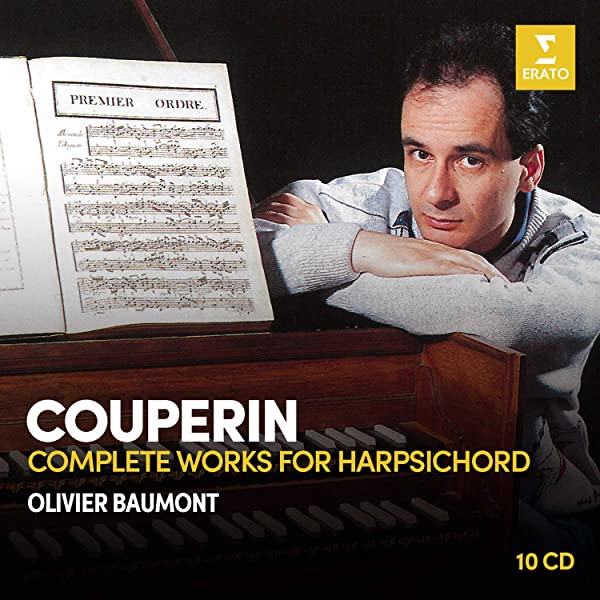

フランソワ・クープラン/クラヴサン曲全集(オリヴィエ・ボーモン)

(1992〜94録音)

Tower : Couperin/Pieces de Clavecin (Complete)

Amazon : フランソワ・クープラン:クラヴサン作品全集

アルマン・ルイ・クープランのクラヴサン曲集がなかなか素敵だったので、その流れで

むかし買ってロクに聴いてなかったフランソワ・クープラン(1668〜1733)のクラヴサン曲全集を聴いています。

なんと10枚組なんですよね〜、全部で226曲、どひ〜。

優美で麗しいですが、それほど派手というわけでもなく、ずーっとクラヴサンの曲ばかりだし、聴いているうちに気が遠くなってきます。

それでも機知にとんだ面白い曲いろいろありまして、たとえば

目覚まし時計 (第4オルドル・第4曲)

(18世紀に目覚まし時計、あったんだ・・・こりゃ目が覚めるわ!)

バガテル(第10オルドル・第7曲)

(小さな鈴が一斉に鳴っているようなお洒落な曲)

どれをとってもお上品です。

クープランより15歳若いジャン・フィリップ・ラモー(1683〜1764)のクラヴサン曲はポップでキャッチーで、ロックなノリすら感じるほどですが、

クープランはどこまでもロココかつミヤビ、聴けば気分はヴェルサイユ。

小指立てながらローズティーでも飲みたくなります(オッサンがやるとキモイ)。

なお、クープランとラモーはどちらも宮廷音楽家でパリの同じ通りに住んでいましたが、ほとんど交流がなかったそうです。

父の代からパリっ子のクープランと、ディジョンという田舎から出てきたラモーでは、話が合わなかったのかな。

年も15歳離れているし。

恋のうぐいす (第14オルドル・第1曲)

(大変有名な曲、優雅の極み)

フォリアによる変奏曲もありますが、「フランスのフォリア」というだけあってお馴染みの「スペインのフォリア」とはちょっと違うような。

各変奏は様々な仮装(ドミノ)をした人物になぞらえられ、「情熱」「希望」「倦怠」などのサブタイトルがついています。

コレルリの作品と双璧をなす傑作です。

フランスのフォリア またはドミノ (第13オルドル・第4曲)

オリヴィエ・ボーモン(1960〜)の演奏は、艶やかで粒立ちの良い音、多彩な音色、溢れるうたごころ、見事な名演です。

曲によってさまざまな表現を駆使、「次はどんな音楽だろう」とワクワクさせてくれます。

なんと録音当時まだ30代前半!

ふわっと柔らかい音でありながら一本芯が通っているような録音も素晴らしく、いくら聴いても疲れません(何しろ10枚組ですからね)。

私はこれ2001年に16,500円で購入してますが、いまはずいぶん安く買えるみたいです、お買い得ですよ、みなさん! (まあYouTubeで全曲聴けますけど・・・)

ほとんどの曲にタイトルがついていますが、今となっては意味がわからないものもあるそうです。

「神秘なバリケード」 「ティク・トク・ショク あるいはマイヨタン」はその代表で、いろんな説があるみたいです。

神秘なバリケード (第6オルドル・第5曲)

(タイトルは意味不明ですが香り高い名曲)

ティク・トク・ショク あるいはマイヨタン (第18オルドル・第6曲)

(「オリーブ圧搾機」のことだとも言われますが、余計わけわからん)

ロココでチャラチャラした曲(←失礼)ばかりではなく、堂々たるパッサカリアもありますが、それでもどこか軽みを帯びているところがクープラン。

パッサカリア (第8オルドル・第9曲)

「ラ・クープラン」という曲は、次女で優れたクラヴサン奏者のマルグリット=アントワネット・クープランに捧げた曲と言われます。

マルグリットは父の死後、宮廷の主席クラヴサン奏者となり、ルイ15世の娘たちの音楽教師も務めたそうです。

ラ・クープラン (第21オルドル・第3曲)

(父から娘へのプレゼントかあ・・・)

じつを言うとまだ全曲は聴けてないのですが、クープランのクラヴサン曲、なんとも素敵な小宇宙ですねえ。

あちこち巡り巡って、いつまでも飽きません。

百合の花ひらく (第13オルドル・第1曲)

(シンプルな美しさ。百合はブルボン王家の紋章でした)

(2023.03.18.)

関連記事

クープラン(ルイ)/クラヴサン曲集(スキップ・センペ)

クープラン(フランソワ)/ルソン・ド・テネブレ

クープラン(アルマン=ルイ)/クラヴサン曲集(ソフィー・イエーツ)