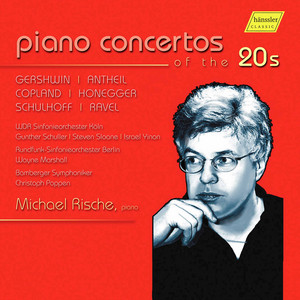

Amazon.co.jp : 1920年代のピアノ協奏曲集

曲目

シュルホフ:ピアノ協奏曲

コープランド:ピアノ協奏曲

オネゲル:ピアノ小協奏曲

ラヴェル:ピアノ協奏曲

アンタイル:ピアノ協奏曲第1番&ジャズ・シンフォニー

ガーシュイン:ピアノ協奏曲

1920年代のピアノ協奏曲集 Vol.1

(ミヒャエル・リシェ、ピアノ)

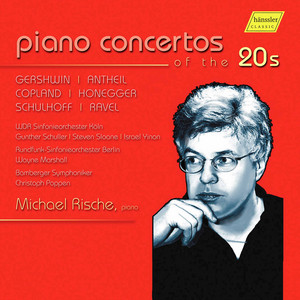

Amazon.co.jp : 1920年代のピアノ協奏曲集

曲目

シュルホフ:ピアノ協奏曲

コープランド:ピアノ協奏曲

オネゲル:ピアノ小協奏曲

ラヴェル:ピアノ協奏曲

アンタイル:ピアノ協奏曲第1番&ジャズ・シンフォニー

ガーシュイン:ピアノ協奏曲

1920年代に書かれたピアノ協奏曲をあつめた2枚組。

キーワードは、「ジャズ」。

ニューオーリンズで生まれたジャズが世界へ広がり始めたこの時期、目ざとい作曲家たちは、われもわれもとジャズを取り入れた作品を書きました。

もっともジャズといっても20年代ですから、せいぜいラグタイムに毛が生えた程度のもの。

このCDを聴いて「グルーヴィーじゃない」とか「エッジが効いてない」とか言ってはいけません。

エルウィン・シュルホフ(1893~1942)は、ナチス・ドイツの犠牲となった悲運の作曲家。

ピアノ協奏曲の第3楽章は、「アレグロ・アラ・ジャズ」と題されていますが、聴いてみると「うーん、これがジャズ?」って感じ。

でも賑やかで愉しい曲です。

第3楽章 アレグロ・アラ・ジャズ

アーロン・コープランド(1900~1990)は、20世紀アメリカを代表する作曲家。

「ピアノ協奏曲」は26歳の作品、素朴で荒削りです。

2つの楽章からなり、同じ頃に書かれたガーシュインの「ラプソディ・イン・ブルー」をちょっと土臭くしたみたい。

第2楽章後半のピアノの跳ねっぷりは、なかなか楽しいです。

第2楽章

ジョージ・アンタイル(1900~1959)は、「音楽界の悪ガキ」を自認していたアメリカの作曲家。

代表作「バレエ・メカニック(1936)」は、殺傷能力がありそうなほど強烈で暴力的な音響が楽しめる大傑作ですが、

「ピアノ協奏曲第1番」(1922)は、若書きということもあってずいぶんおとなしい。

ストラヴィンスキー「春の祭典」のあからさまな引用など、微笑ましいです。

これと言った形式はなく、いろんなエピソードが現れては消えてゆきます。

それらはジャズっぽかったり無調だったりセンチメンタルだったり、万華鏡のよう。

深みはあんまりないけど才気あふれる作品で、21世紀の今のほうが受けそうです。

続くアルテュール・オネゲル(1892~1955)の「ピアノ小協奏曲」は10分ほどの単一楽章作品。

「カ・モ・メ~の水兵さん」を思わせるすっとぼけた冒頭主題に腰が抜けます。

オネゲルは基本的に、生真面目なペシミストだったと言われています。

するとこれはやっぱし、精一杯の「ユーモア」のつもりなのか・・・。

オヤジギャグで場を凍らせるおじさんを連想して、思わず瞼の裏が熱くなります。

フィナーレが控えめにブルースしてます。

ジョージ・ガーシュインのピアノ協奏曲は大好きな曲。

ミヒャエル・リシェの録音は速めのテンポで颯爽としてます。

第1楽章

(04.1.6.記)